Parce qu'ils constituent un laboratoire d'expérimentation, les circuits courts et l'agriculture urbaine sont une source de réflexion pour changer le système alimentaire dans sa globalité. Ce qu'analyse, dans le cadre des Rencontres agricoles du Grand Paris organisées par Enlarge your Paris et la Métropole du Grand Paris, Laure de Biasi, ingénieure en agronomie chargée d’agriculture et d'alimentation durable au sein de l’Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France.

Les questions alimentaires suscitent des interrogations et une implication croissantes de tous les acteurs, tant les consommateurs que l’ensemble des acteurs économiques (agriculteurs, transformateurs, distributeurs…) sans oublier les collectivités. Cet acte basique, quotidien de « manger » questionne en effet chacun d’entre nous de l’échelle individuelle (choix culturels, éthiques, de santé) à l’échelle planétaire avec des flux mondialisés et la perspective de 9 milliards de personnes à nourrir en 2050 avec moins de terres fertiles, moins d’eau et une population toujours plus urbaine. Il y a aujourd’hui sur Terre plus d’habitants en ville qu’à la campagne et en 2025, deux tiers des habitants seront des citadins.

Villes et métropoles ont donc un rôle primordial à jouer en termes de gouvernance alimentaire. Comment fonctionne nos systèmes alimentaires ? D’où viennent les produits que nous consommons ? Peut-on, faut-il relocaliser nos approvisionnements ? Cela réinterroge la relation ancestrale du rapport entre ville et agriculture, oscillant entre amour et désamour.

Le divorce entre les villes et le monde agricole

A l’origine intimement liées, car les villes se sont implantées sur les plaines les plus fertiles pour nourrir leur population, ville et agriculture se sont peu à peu tournées le dos. Les villes ont en grandissant consommé leur hinterland nourricier. Aux XIXe et XXe siècles la déconnexion s’accélère : les villes vont chercher leurs approvisionnements toujours plus loin avec le développement de la route et des chemins de fer. L’agriculture se détourne aussi de la ville en se spécialisant et en se tournant vers une agriculture de marché de plus en plus mondialisée. A cette déconnexion s’ajoute une perte de confiance dans le système alimentaire, en partie liée aux scandales de ces dernières décennies (vache folle en 1996, Escherichia coli en 2011…).

Aujourd’hui on assiste à une effervescence de projets et d’initiatives en matière de circuits courts et d’agriculture urbaine : ville et agriculture se regardent à nouveau. Les citoyens veulent se réapproprier leur alimentation, comprendre, devenir acteurs. La multiplication des crises, économiques, sociales, écologiques, alimentaires ont été un terreau favorable pour initier ce tournant porteur de lien social, de renaturalisation et de réassurance.

Avec un bassin de consommation de 7 millions d’habitants et à ses portes des terres agricoles comptant parmi les plus fertiles au monde, le Grand Paris est un formidable laboratoire d’expériences pour le renouveau de ces relations ville-agriculture et l’invention de nouvelles formes de manger local. Cet engouement nourrit également des idées reçues sur l’autosuffisance, la durabilité… qui méritent d’être éclaircies.

Près de 8 milliards d’importations par an en Île-de-France

Pour que les produits alimentaires arrivent dans nos assiettes, ils doivent passer par différentes étapes : production, transformation pour certains produits, commercialisation, logistique et transport. Il y a donc un certain nombre de maillons interdépendants à prendre en considération pour appréhender le fonctionnement du système alimentaire.

En Île-de-France, ce système alimentaire est déséquilibré : l’amont (production) et l’aval (distribution, consommation) sont disproportionnés et déconnectés. Deux raisons principales : la première repose sur la démesure entre la taille du bassin de consommation et le nombre d’agriculteurs. La seconde est liée au manque de liens tissés entre les acteurs de la production, de la transformation, de la distribution et du transport au sein du système alimentaire francilien. Ces maillons ne font pas ou plus filières. Les logiques sont avant tout économiques et peu basées sur la proximité. Ainsi, les 5.000 exploitations franciliennes ne peuvent pas répondre au besoin des 12 millions d’habitants. A l’échelle du Grand Paris le déséquilibre est encore plus marqué avec une exploitation pour 74.000 habitants (une pour 2.360 en Île-de-France, une pour 123 en France).

Aux 7 millions de Grand-Parisiens, il faut aussi ajouter les 24 millions de touristes annuels et les travailleurs qui se rendent tous les jours dans l’agglomération. Les 23.000 restaurants franciliens (dont une centaine étoilés) et les 12.300 commerces de bouche métropolitains attestent également de l’importance du bassin de consommation, sans oublier la restauration collective, les 550 marchés, (etc.).

Le marché de Rungis, plus grand marché de produits frais au monde, participe activement aux rouages de ce système alimentaire avec ses 1.200 entreprises et plus de 12.000 emplois approvisionnant principalement commerçants et restaurants. La grande distribution, qui assure plus de 70% de la distribution alimentaire, repose principalement sur un système de centrales d’achats et de plateformes implantées en Île-de-France et partout en France. Dans cet immense et complexe système, les producteurs locaux ne représentent qu’une toute petite partie de l’offre alimentaire. Pour nourrir la Région capitale, les produits viennent donc en grande partie de France et du monde. 7,8 milliards d’euros d’aliments arrivent ainsi annuellement en Île-de-France par route, fer, mer et air en provenance majoritairement d’Europe (75%). Pour les approvisionnements français (11,6 millions de tonnes), 70% des volumes qui alimentent l’Île-de-France sont issus du bassin parisien.

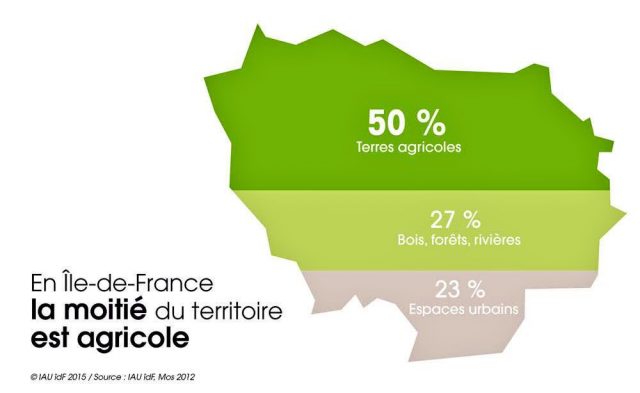

L’Île-de-France, un territoire à 50% agricole

L’Île-de-France n’en demeure pas moins une grande région agricole. Avec 569.000 ha, soit la moitié du territoire régional, la région capitale dispose de terres parmi les plus fertiles au monde. Peu de métropoles mondiales possèdent à leurs portes un tel hinterland nourricier. Les grandes cultures dominent (93% de la surface agricole, 74% des exploitations) avec un rôle alimentaire de premier plan (blé pour le pain, colza pour l’huile, orge pour la bière). A leurs côtés, les cultures fruitières et légumières sont aujourd’hui plébiscitées par les citoyens et les collectivités comme fer de lance de l’agriculture de proximité. Elles sont les héritières d’un glorieux passé agricole où la région était à la pointe de l’innovation et de la création variétale. Chaque commune s’enorgueillissait d’avoir des variétés à son nom : oseille de Belleville, asperge d’Aubervilliers, pois de Clamart, navet de Vaugirard… Paris ne comptait pas moins de 33 variétés à son nom : concombre blanc long parisien, potiron jaune de Paris… Si l’élevage est de moins en moins présent sur le territoire, il propose toutefois des produits de grande renommée comme le brie de Meaux et de Melun.

Ces productions et ce savoir-faire franciliens sont aujourd’hui regroupés au sein de la marque régionale « Produit en Île-de-France ». Présentée lors du Salon international de l’innovation alimentaire en octobre 2018, elle s’inscrit dans la continuité de la démarche « Mangeons local en Île-de-France » pour permettre aux consommateurs d’identifier facilement les produits franciliens et apporter aux entreprises un atout supplémentaire dans la promotion et la commercialisation de leurs produits.

Des circuits courts en constante augmentation

Malgré un passé prestigieux, des produits renommés et des terres de très grande qualité, le nombre d’exploitations a fortement chuté. La métropole a ainsi perdu un tiers de ces terres et les deux tiers de ses exploitations entre 1988 et 2010. Elle compte aujourd’hui 2.000 ha et une centaine d’exploitations. Ces derniers espaces métropolitains sont précieux. Il faut les préserver et les valoriser.

La demande croissante en circuits courts relève d’une prise de conscience et de l’envie d’agir. Ces circuits participent à la connaissance et à la reconnaissance de l’agriculture francilienne. Bien au-delà d’un simple effet de mode, les produits en circuits courts et les produits de proximité représentent aujourd’hui 8% de la consommation alimentaire. En 2014, quatre Français sur dix déclaraient ainsi acheter souvent ou très souvent des produits locaux et six Français sur dix prévoyaient d’en augmenter la consommation dans les six prochains mois.

Les définitions se multiplient pour décrire les modes de commercialisation mettant en lien producteurs et consommateurs. Mais de quoi parle-t-on exactement ? On confond souvent circuits courts, produits de proximité et produits bio, leur attribuant pêle-mêle des vertus économiques, sociales et environnementales. Il s’agit pourtant de concepts bien distincts.

Les circuits courts sont définis officiellement et renvoient à un nombre d’intermédiaires (zéro ou un) entre le producteur et le consommateur. Les produits locaux ou de proximité font référence à une distance et ne bénéficient pas de définition officielle. Les produits bio, signe officiel de qualité, renvoient à un cahier des charges encadrant un mode de production réglementé, basé sur la non-utilisation de produits chimiques de synthèse et d’OGM.

Ainsi, les circuits courts ne sont pas tous de proximité et inversement. Les produits issus de circuits courts ou de proximité sont minoritairement bio même si une corrélation existe : parmi les 800 exploitations franciliennes pratiquant des circuits courts, 11 % sont bio et 90 % du volume produit en maraîchage bio est commercialisé en vente directe. Pour un territoire très urbanisé comme celui du Grand Paris, la palette des formes agricoles pour « manger local » recouvre des réalités très différentes, allant des projets d’agriculture urbaine aux exploitations périurbaines qui approvisionnent la ville.

Les fonctions sociales de l’agriculture urbaine

Les projets d’agriculture en ville ne contribuent que très peu à l’approvisionnement métropolitain en termes quantitatifs mais ils sont plébiscités par les citadins et les collectivités, acteurs de ces projets, et largement relayés par les médias. La diversité des formes d’agriculture urbaine est intéressante à souligner. Elle met en avant les fonctions, au-delà de la fonction alimentaire, portées par ces initiatives. Les jardins collectifs (familiaux, partagés, d’insertion…) offrent ainsi des valeurs sociales, éducatives, environnementales (recyclage des déchets urbains, recueil des eaux de pluie, biodiversité…). Ils sont en forte augmentation et représentent la première forme d’agriculture urbaine en nombre et en surface.

Le Grand Paris compte 441 jardins collectifs (173 familiaux et 228 partagés) sur les 1064 que totalise la région Île-de-France, pour une superficie de 240 ha (880 ha au niveau régional). On dénombre par ailleurs une trentaine de microfermes urbaines en activité ou en projet. Au sol ou sur les toits, elles allient une fonction productive et diverses activités : ateliers éducatifs, loisirs, insertion de personnes en difficulté. Le Paysan urbain à Romainville (Seine-Saint-Denis) cultive ainsi des micropousses sur des substrats biologiques tout en créant du lien social et de la pédagogie grâce à du personnel en insertion et à diverses actions de sensibilisation.

Les fonctions sociales et environnementales sont aussi portées par l’association Veni Verdi au sein du collège Pierre Mendès-France à Paris (20e). 4.500m² de maraîchage sont cultivés dans l’enceinte de l’établissement et servent d’outil pédagogique tout en renforçant la trame verte dans le quartier. Parallèlement, il existe des systèmes indoor (à l’intérieur des bâtiments ou de conteneurs) et des serres sur les toits avec une vocation productive et économique. Ces systèmes sont encore très peu développés en Europe. Ce sont des systèmes high tech comme les fraises en conteneurs d’Agricool à Paris qui contrôlent tout ou partie de l’environnement (éclairage, chauffage, eau, nutriments) ou des systèmes low tech permettant de valoriser les sous-sols pour cultiver des champignons ou des endives à l’instar de Cycloponics dans le 18e.

A côté de ses formes d’agriculture urbaine, une vingtaine de filières courtes de proximité coexistent en Île-de-France portées par des agriculteurs périurbains. Si les pratiques traditionnelles (vente à la ferme, marchés, cueillettes) sont encore largement majoritaires parmi les circuits courts pratiqués par les agriculteurs franciliens, de nouvelles formes envahissent le marché. Ainsi en 2003, la première Amap francilienne (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) était créée à Pantin (Seine-Saint-Denis). Aujourd’hui, 330 Amap sont présentes en Île-de-France, dont 171 dans la métropole du Grand Paris. Après seulement 7 ans d’existence, le réseau La Ruche qui dit oui comptabilise quant à lui 170 points de distribution franciliens.

La restauration met aussi en avant le local et les circuits courts. A titre d’exemple, l’association Bon pour le climat créée en 2014 par un chef parisien regroupe aujourd’hui plusieurs centaines de chefs ayant à cœur de privilégier le local, la saisonnalité et le végétal. Dans la restauration collective, des progrès se font également sentir encouragés par les législations successives. La grande distribution s’est également emparée de la notion de proximité. Au sein des grandes enseignes, la course au local est engagée. Chacun y va de sa définition de la proximité et de sa marque mettant en avant les produits locaux : 30 km pour les « Producteurs locaux » de Carrefour, 80 km pour « Le meilleur d’ici » de Casino, 100 km pour « Made in pas très loin» de Monoprix. Des fermes urbaines font leur apparition aux abords des magasins, sur les toits ou même à l’intérieur des supermarchés pour approvisionner directement les rayons. Enfin les géants du Net se lancent aussi dans la livraison de produits locaux à domicile.

Une production francilienne insuffisante pour alimenter les filières courtes

Si cet engouement généralisé permet certainement de faire connaître et partager au plus grand nombre les produits locaux, il pose aussi questions. Face à la demande croissante, la production francilienne est insuffisante pour alimenter ces filières courtes de proximité tant en quantité qu’en diversité de produits. Ainsi, en Amap et en Ruche, un agriculteur sur deux n’est pas francilien. Sur les marchés parisiens, les deux tiers des producteurs sont franciliens mais ils représentent moins de 10 % des vendeurs, l’essentiel des étals étant tenus par des revendeurs qui achètent leurs produits à Rungis ou ailleurs. Même pour ces systèmes emblématiques des filières courtes de proximité, nous sommes parfois loin de l’image d’Épinal tant pour la proximité que pour le lien direct au producteur.

Quant à la grande distribution, proximité et circuits courts sont devenus de véritables arguments marketing. Il faut veiller à ce que l’essence même de ces circuits ne soit pas dénaturée. Les consommateurs cherchaient à redonner du sens à leur alimentation, à en devenir acteurs. Les agriculteurs cherchaient à limiter les intermédiaires pour mieux vivre de leur métier. La reprise en main de la grande distribution ne risque-t-elle pas de dessaisir les uns et les autres de ces objectifs premiers?La durabilité économique, sociale, environnementale de ces circuits mériteraient également d’être questionnée. Derrière des a priori très positifs les réalités sont plus complexes.

L’alimentation durable, nouvelle priorité des politiques publiques

Comme cela a été dit précédemment, l’Île-de-France et a fortiori la métropole ne sont pas et ne seront pas autosuffisantes. La production francilienne pourrait couvrir totalement ou grandement notre consommation en blé, en salade, en persil mais pour les fruits et légumes en général nous sommes loin de l’autosuffisance, sans parler de la viande ou du lait pour lesquels notre taux de couverture théorique est d’environ 1 %. À ces estimations théoriques, il faut de plus confronter les réalités techniques, économiques et logistiques. Ainsi, pour le blé, une partie sort de l’Île-de-France alors que dans le même temps des blés viennent des régions et pays avoisinants pour enrichir notre production et obtenir la gamme de farines nécessaire à nos besoins.

Relativisons ce constat. Une étude réalisée par le CNRS montre qu’au XVIIIe siècle déjà la région n’était pas autosuffisante. Les produits venaient en moyenne de 150km à la ronde contre 660km aujourd’hui. Deux siècles après, la population a été multipliée par 20 alors que la distance d’approvisionnement n’a été multipliée que par 4. Et si l’autosuffisance n’est pas l’objectif à atteindre, de nombreux leviers peuvent être activés pour développer et optimiser le développement de l’agriculture urbaine, des circuits courts et de toutes les filières courtes de proximité.

Un vrai changement s’est opéré dans la dernière décennie au cours de laquelle l’agriculture urbaine et l’alimentation durable se sont invitées dans les programmes des élections municipales, dans les politiques publiques et les documents stratégiques. Les projets alimentaires territoriaux lancés par l’Etat se développent en Île-de-France et partout en France. Le Schéma directeur de la Région Île-de-France adopté en 2013 a énoncé pour la première fois un défi alimentaire régional, signe qu’un document de planification majeur peut jouer un rôle sur les différents maillons de la filière alimentaire. La Région vient d’annoncer en octobre dernier le lancement d’un plan alimentaire régional qui se déroulera sur l’année 2019.

La Ville de Paris est déjà bien engagée dans son plan alimentation durable (2015-2020) et souhaite atteindre 30 ha d’agriculture urbaine à l’horizon 2030 grâce à ses appels à projets Parisculteurs. La métropole du Grand Paris voit encore plus grand en affichant dans son PCAEM la volonté de sanctuariser les espaces agricoles actuels et même d’atteindre 5000 ha de surfaces agricoles en 2030, 7000 ha en 2050.

Une autosuffisance inatteignable

Ces défis semblent très ambitieux. Et même si ces objectifs étaient atteignables, ils ne couvriraient que 3% des besoins en légumes des Parisiens et il faudrait 35.000 ha pour satisfaire les besoins en légumes des Grand-Parisiens. L’autosuffisance reste donc inatteignable mais la volonté de développer l’agriculture urbaine et les circuits courts est clairement affichée. La recommandation ne sera peut-être pas reprise dans le Scot métropolitain (Schéma de cohérence territoriale) en cours d’élaboration mais le cap est donné.

Si l’agriculture urbaine et les circuits courts restent marginaux quant à l’approvisionnement métropolitain ou même régional, ils sont cependant porteurs de valeurs, d’innovations, de nouveaux modes de faire et de penser le système alimentaire. Il ne faut pas opposer les systèmes mais travailler en complémentarité : agriculture bio/conventionnelle, grandes cultures/cultures spécialisées, agriculture urbaine/agriculture périurbaine.

Les filières courtes, un laboratoire de réflexion et d’expérimentation

Ces filières courtes de proximité ont un vrai rôle à jouer pour les agriculteurs à travers une meilleure valorisation de leurs produits, une reconnaissance et une ouverture sociale ; pour les consommateurs en demande de traçabilité, de sécurité alimentaire, en recherche de racines et sensibles à la fraîcheur des produits ; pour tous les autres maillons du système alimentaire qui ont aussi leur carte à jouer dans le développement de ces filières : acteurs de la transformation, de la distribution (des petits commerces à la grande distribution), de la logistique (en particulier sur les derniers kilomètres), intermédiaires de services qui mettent en relation l’offre et la demande et permettent aux producteurs de se concentrer sur leur cœur de métier ; pour le territoire enfin comme lien entre la ville et la campagne, entre les producteurs et les consommateurs, questionnant l’aménagement et la durabilité du territoire.

Ces pratiques répondent à des attentes et des objectifs désormais incontournables : maintenir et valoriser l’agriculture, reconnecter les urbains à leur alimentation, créer des emplois, encourager des dynamiques de quartier, innover dans les pratiques culturales, favoriser l’intégration sociale. Circuits courts et agriculture urbaine représentent un formidable laboratoire d’expérimentation et de réflexion pour changer le système alimentaire dans sa globalité. Et c’est bien l’enjeu. Les villes et les métropoles ne relèveront pas seules ces défis. Elles doivent s’appuyer et travailler conjointement avec les territoires environnants, incluant agglomération urbaine et territoire rural pour intégrer le fonctionnement systémique du système alimentaire.

L’alimentation se trouve à la croisée de nombreuses problématiques et à l’emboîtement de plusieurs échelles, locale, nationale, européenne et mondiale. Renforcer les filières courtes de proximité, c’est aussi limiter l’impact de notre alimentation sur les territoires environnants et la dépendance à une économie mondiale. La montée en puissance des consommateurs, des acteurs privés et publics et des chercheurs sur ces questions traduit bien – au-delà d’un effet de mode – l’émergence de tendances nouvelles qui commencent à faire bouger les lignes des systèmes établis.

A lire : Du chou-fleur de Vaugirard à la pêche de Montreuil, inventaire d’un patrimoine évanoui

22 janvier 2019