Le besoin de se nourrir a depuis longtemps influencé l’implantation et le développement des villes, de même que la fabrique des territoires agricoles alentours. Trois experts de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, Philippe Montillet, Pierre-Marie Tricaud et Amélie Rousseau, se sont ainsi intéressés aux relations entre Paris et sa campagne, du Moyen Âge jusqu'à la création de Rungis.

Philippe Montillet est expert en patrimoine et en histoire locale, ancien directeur du département information, documentation et mémoire à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France

Amélie Rousseau est urbaniste, chargée d’études à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France

Pierre-Marie Tricaud est architecte paysagiste, chargé d’études à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France

On déplore souvent que la croissance de l’agglomération parisienne consomme les meilleures terres à blé du monde. Certes, il faut limiter l’urbanisation et l’orienter vers les terres moins fertiles, mais sans ces terres fertiles, il n’y aurait pas une métropole d’une telle taille. Paris et le bassin parisien sont sur ce point un modèle, non seulement par les atouts du sol (limoneux épais) et du climat (tempéré océanique), mais aussi par l’étendue du bassin nourricier. Celui-ci a pu nourrir une métropole croissant jusqu’à plus de dix millions d’habitants et même exporter, alors que la Rome antique ou Londres ont atteint les limites de leur bassin d’approvisionnement et sont allées chercher leur alimentation dans les ressources d’un empire lointain.

Paris, capitale, a toujours vécu de son hinterland qui assurait une part de ses ressources. Elle n’a jamais été totalement autonome non plus, comme l’a bien montré la question si cruciale de la circulation des grains dans les années 1780. La ressource alimentaire locale a grandement contribué à la croissance de la capitale, au dessin de ses contours et à l’organisation de ses rapports avec les autres territoires.

Nourrir la ville des richesses de son sol

L’alimentation est fille du sol. En Île-de-France, la fertilité du sol s’est conjuguée avec un réseau de voies navigables pour produire et livrer de quoi nourrir une population qui n’a quasiment cessé de croître depuis l’Antiquité. Au centre du bassin parisien, Paris est un réceptacle naturel entouré de territoires dont les qualités se complètent et répondent à différents besoins, d’autant que ceux-ci étaient, jusqu’au XVIIIe siècle, beaucoup plus rustiques que les nôtres.

Au nord, près de Saint-Denis, le réseau divagant à fleur de nappe phréatique du Croult et de la Vieille Mer, créait un milieu très favorable au maraîchage, actif du Moyen Âge à la révolution industrielle. La riche plaine de France, terre historique des Francs, arrive jusqu’aux limites de la ville, de même que les plateaux de Brie et de Beauce. Enfin, les coteaux qui entourent la cuvette parisienne, bénéficiant d’un microclimat favorable, ont été exploités en vignes et en vergers pour le marché parisien dès le Moyen Âge.

Le réseau des cours d’eau naturellement connectés a joué un rôle primordial : la Seine et ses grands affluents (la Marne, l’Yonne, le Loing et subsidiairement l’Oise) ainsi que le vaste réseau des petites rivières. Les rives humides favorisaient cultures maraîchères et prairies pour l’élevage. L’eau courante fournissait aussi, en plus du vent, l’énergie nécessaire aux moulins à farine. Elle permettait enfin de drainer vers la ville les denrées qui complétaient celles de proximité des jardins intra-muros ou de la campagne avoisinante, permettant à Paris d’échapper à l’étroitesse du bassin d’approvisionnement qui a freiné l’extension de nombreuses villes. La capitale pouvait ainsi faire venir sa subsistance d’un très vaste bassin englobant Champagne, Bourgogne, Nivernais. Les ressources étaient là pour dessiner le premier Paris classique avec ses ports – aux blés, aux vins, aux bois… – tous en amont de la cité et branchés, via la rue Saint-Jacques, sur le grand axe de la route d’Orléans, pavé dès le XVIIe siècle pour faciliter les apports de la Loire et d’Orléans. Les premiers développements étaient donc plutôt situés à l’est, regardant vers la nourricière Brie qui fournissait lait, fromages, moutons et poissons issus de ses nombreux étangs qui ont pour partie façonné ses paysages.

L’alimentation influence l’organisation du territoire

La question alimentaire explique pour une grande part l’évolution du maillage viaire, des formes urbaines et de l’organisation administrative du territoire, du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le premier cercle de production était très proche, voire inclus dans la ville. Au Moyen Âge, il était aux abords immédiats de l’enceinte, avec notamment le Marais, terrain humide sur un ancien bras de Seine exploité en prés puis en cultures potagères à la fin du XIIe siècle. À partir du XVIe siècle, la ville s’étend, l’aire de production aussi, et une hiérarchie se développe : les villages d’Arcueil, de Montreuil ou de Vaugirard approvisionnaient directement Paris, même si une part de la production venait encore de Paris intra-muros, où les étables, les jardins et les treilles étaient toujours nombreux, comme le révèle l’un des premiers plans de Paris, celui de Truschet et Hoyau (1552).

Plus loin, un second cercle de production est composé de grandes fermes qui forment avec les villages ruraux la base du maillage. S’y superposent une série de villes (Meaux, Étampes, Pontoise…) et de bourgs (Dourdan, Meulan, Corbeil…) qui font office de réceptacle des denrées et de pôles de transit vers la capitale.

Ce phénomène s’étendra, à partir du XIXe siècle, à un périmètre toujours plus vaste, dont les premiers réseaux de chemin de fer rendent bien compte: les villes moyennes de l’Île-de-France, voire du Bassin parisien (Gisors, Montargis…), trouvent une part de leur essor dans ce rôle d’approvisionnement de la capitale. L’administration territoriale en est un autre aspect, moins connu. Paris, en effet, n’a jamais vécu en vase clos, et son administration a très tôt intégré les paroisses environnantes. La prévôté, celle des marchands puis, à partir de Louis XIV, celle du roi, a englobé les communes voisines en y étendant son pouvoir d’administration : gestion du trafic et de la navigabilité sur la Seine par exemple, mais aussi octrois, limite de vingt lieues pour l’importation des vins, sans compter le maintien de l’équilibre entre terres de cultures et droits de chasse seigneuriaux et surtout royaux.

La question des subsistances est également très liée au ressort plus large de la généralité ou intendance de Paris qui, jusqu’à la vallée amont de l’Yonne, donnait aux intendants la haute main sur le trafic fluvial et routier et permettait d’assurer l’approvisionnement en ressources alimentaires de la capitale. Géographie administrative et centralisation peuvent ainsi s’observer dès l’Ancien Régime.

Les départements de la Révolution s’inscriront dans une démarche similaire. Par la suite, la centralisation – notamment ferroviaire – a joué un rôle décisif en matière de ressources, qui proviendront de plus en plus loin et de territoires plus adaptés à certaines cultures. Les pêches de Montreuil ou les figues d’Argenteuil ne pourront concurrencer les fruits du Sud de la France ; les vignobles franciliens ne se remettront pas du phylloxera quand Bourgogne, Bordelais, vallée du Rhône, Val de Loire pouvaient expédier des vins de qualité bien supérieure… À partir du milieu du XXe siècle, la politique agricole commune sonnera le glas d’une approche locale basée sur la diversité et le caractère autochtone des productions.

Techniques et pratiques font évoluer le système alimentaire

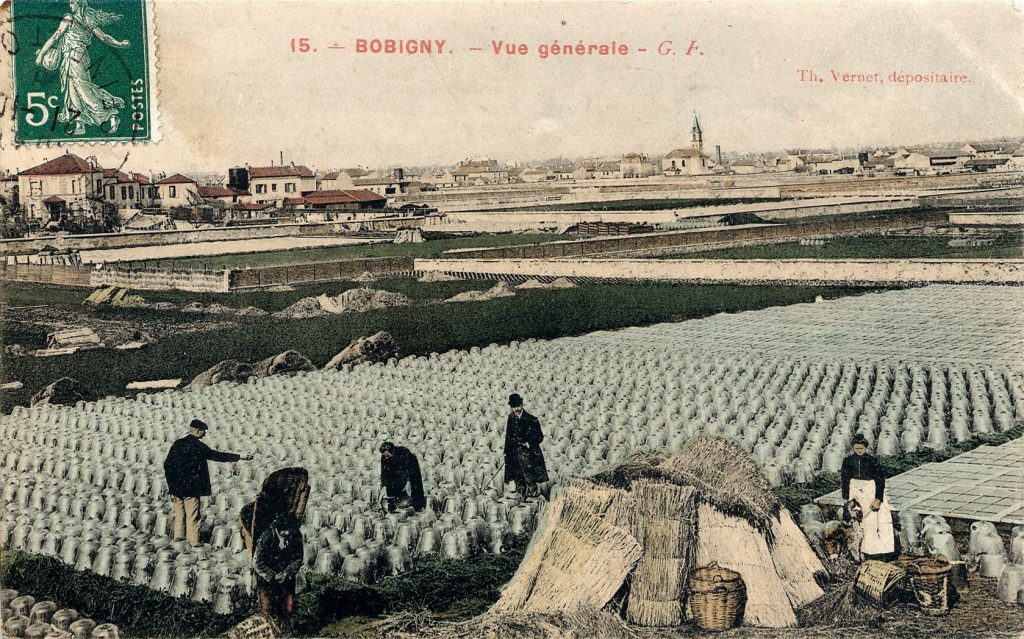

L’Île-de-France a développé une agriculture alimentaire très spécifique, qui n’a eu de cesse de se réinventer et d’évoluer pour répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs nécessaires à la ville capitale. Production, transformation et distribution vont évoluer en conséquence. « L’intelligence du sol » est à rappeler: produisant peu – ce qui fut le cas quasiment jusqu’au dernier tiers du XIXe siècle –, le paysan chercha la rentabilité en adaptant les terres et les méthodes. Les modes de culture ont ainsi bénéficié d’innovations matérielles et scientifiques. Les assolements et fumures, pratiqués très tôt, permettent d’améliorer la fertilité de la terre. La Quintinie, au service de Louis XIV, parvient à déjouer les caprices des saisons, qui jusqu’alors dictaient les récoltes, en mettant notamment au point la culture sous cloches de verre ou sous châssis vitrés. Les premières entreprises agronomiques, influencées par Duhamel du Monceau au XVIIIe siècle, rationnalisent l’agriculture (fumier, labours ou encore machines agricoles adaptées). Il ne faut pas non plus oublier les aménagements comme les cultures sur couches chaudes ou le développement du palissage sur des murs pour forcer les légumes ou les fruits (Versailles, Montreuil, Bagnolet, Thomery…).

Produire plus sur un espace contraint repose aussi sur des modes d’exploitation partagés, par exemple des plantations maraîchères en complément de cultures céréalières pour accroître la rentabilité des terres et la productivité, ou encore des champignonnières réutilisant des anciennes carrières de pierre. À partir du milieu du XIXe siècle, la production alimentaire se massifie. Cela est rendu possible par l’utilisation d’engrais, de machines mécaniques puis motorisées au cours du XXe siècle, mais aussi par la possibilité de conserver davantage les aliments (stérilisation puis réfrigération et conditionnement des aliments) qui vont entraîner de véritables changements dans l’approvisionnement et la consommation alimentaires. La diversification des besoins alimentaires de l’Île-de-France a engendré une organisation propre, voire une spécialisation des territoires : la filière blé trouvait ainsi à Gonesse la ressource d’une riche plaine céréalière, l’énergie des moulins du Croult pour moudre la farine et une concentration de boulangers forains qui y cuisaient leur pain (en dehors de la ville dense où ils risquaient de provoquer des incendies) pour aller le vendre à Paris. Les moulins à vent se concentraient sur les hauteurs surplombant Paris, notamment en bordure de la plaine de France.

Paris bénéficia aussi de cultures savantes ou spécialisées dès lors que le sol le permettait. Il en fut ainsi de certaines cultures comme le cresson, qui a pu se développer en s’appuyant sur des petits cours d’eau particulièrement adaptés (l’École et la Juine au sud, la Nonette au nord). La clientèle parisienne, plus solvable que dans les campagnes, était aussi friande de l’asperge d’Argenteuil, des pois de Clamart ou encore des pêches de Montreuil. Des mutations dans les systèmes de transformation et de distribution se développent en parallèle. La création de halles à Paris dès le XIIe siècle (1137) instaura une pratique nouvelle: le marché « de gros » qui différait des marchés «de détail » existant depuis longtemps. Les halles ont été déplacées, passant des Champeaux, hors les murs (actuellement rue du Faubourg Saint-Denis) et à la croisée des routes marchandes sous Louis VI, à une place quasi centrale dans la ville sous Philippe Auguste. Cette place, actuel quartier des Halles, évoluera peu par la suite. Cette nécessité du gros sera complétée ailleurs par des halles spécialisées, comme celles aux bestiaux à Sceaux et Poissy. La question des abattoirs se posa tardivement mais eut son importance dans la structuration de la distribution. Alors qu’avant Napoléon Ier, le bétail pouvait être abattu sans régulation et circulait nécessairement dans la capitale pour rejoindre les diverses boucheries où il était découpé, des questions d’hygiène et d’encombrement furent soulevées. Les abattoirs seront alors rendus obligatoires en 1806. Napoléon III décidera de leur concentration et du marché carné en un lieu unique, la Villette, achevé en 1867.

Halles ou abattoirs seront pendant un siècle des hauts lieux de la culture alimentaire parisienne, du Ventre de Paris au défilé du Bœuf Gras. Ils disparaîtront définitivement du cœur de l’agglomération dans les années 1960. Les halles repartiront hors les murs, vers le sud, à Rungis, où le nouveau marché d’intérêt national disposera d’équipements plus modernes, plus vastes et mieux desservis sans encombrer le centre de la capitale. Quant aux abattoirs parisiens, le développement de la chaîne du froid ayant rendu inutile le transport des bêtes sur pied, ils céderont la place à ceux que l’on trouve aujourd’hui dans les régions d’élevage, et fermeront après le scandale financier de leur vaine modernisation. Pour conclure, il est nécessaire de rappeler le lien ancestral entre les questions alimentaires et le sol. Si celui-ci n’a jamais été uniquement celui de l’immédiate proximité, le rapport était cependant étroit, jusqu’à la moitié du XIXe siècle, entre la ville et sa subsistance, le sol urbain et le sol agricole. Il s’est ensuite distendu, d’où l’exacerbation de nombreux problèmes comme les déchets, le gaspillage, la « malbouffe », voire le recours à la distribution de nourriture par des associations caritatives, difficile à comprendre dans un pays dont une part importante des exportations vient du secteur agroalimentaire. Paradoxe d’une société en mutation qui redécouvre aussi les vertus d’une alimentation et d’une agriculture aux racines territoriales. Si le hors-sol peut être une technique de culture, il ne doit pas s’entendre jusqu’à couper l’alimentation de son terroir.

Ce texte est extrait de l’ouvrage « Une métropole à ma table » dont l’édition a été supervisée par Laure de Biasi, ingénieure en agronomie au sein de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme et qui interviendra le 28 novembre lors de la conférence « Agriculture urbaine, de la ferme à l’assiette » de 18h à 21h aux Grands Voisins, 74 avenue Denfert Rochereau, Paris (14e). Entrée libre. Cette conférence a lieu dans le cadre des Rencontres agricoles du Grand Paris organisée jusqu’en juillet par Enlarge your Paris en partenariat avec la Métropole du Grand Paris. Infos et inscription sur Facebook

20 novembre 2018